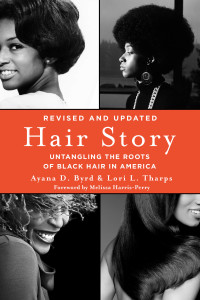

«La storia dei capelli dei neri inizia dove tutto ha avuto inizio – in Africa». Comincia così Hair Story, Untangling the Roots of Black Hair in America, un libro bello e densissimo scritto da Ayana D. Byrd e Lori L. Tharps, pubblicato per la prima volta nel 2001 e riproposto in una seconda edizione, arricchita di nuovi capitoli, qualche settimana fa (edito da St. Martin’s Griffin, si trova su Amazon.com). Un volume illuminante che ricostruisce la storia degli afroamericani attraverso quella dei loro capelli.

«La storia dei capelli dei neri inizia dove tutto ha avuto inizio – in Africa». Comincia così Hair Story, Untangling the Roots of Black Hair in America, un libro bello e densissimo scritto da Ayana D. Byrd e Lori L. Tharps, pubblicato per la prima volta nel 2001 e riproposto in una seconda edizione, arricchita di nuovi capitoli, qualche settimana fa (edito da St. Martin’s Griffin, si trova su Amazon.com). Un volume illuminante che ricostruisce la storia degli afroamericani attraverso quella dei loro capelli.

Partendo dal profondo significato sociale che l’acconciatura aveva tra le popolazioni dell’Africa occidentale nel 1400, quando gli europei iniziarono a esplorare quella parte del Continente, le autrici ci spiegano come proprio la denigrazione della capigliatura afro divenne uno degli elementi fondamentali per annientare la dignità dei neri portati in catene negli Stati Uniti. Nel descrivere i propri schiavi agli inizi del 1700, per esempio, i padroni sottolineavano che in testa avevano della “lana”. Trovandosi in un Paese dominato da carnagioni chiare e capelli lisci, fu ovvio per gli africani sentirsi inadeguati. «Le donne iniziarono a percepirsi come brutte e inferiori», conferma uno psichiatra intervistato dalle autrici. «E se tu credi di essere inferiore, allora sei molto più facile da controllare».

Man mano che la Storia faceva il suo corso, il colore della pelle e la consistenza dei capelli divennero elementi di divisione tra gli stessi afroamericani. Nel 1800 coloro che, poiché nati da coppie miste, potevano “vantare” una pelle meno scura e capelli meno crespi, divennero un’elite che si arroccò sui propri privilegi. Così, per esempio, l’accesso ad alcune chiese veniva consentito solo a chi passava il test del pettine: se i capelli erano troppo crespi per essere pettinati, l’ingresso al luogo di culto veniva negato.

Agli inizi del 1900 il trattamento cosmetico dei capelli afro iniziò a diventare un business (che prospera tutt’ora e al quale le autrici dedicano molte pagine): due afroamericane, prima Annie Minerva Turbo Malone e poi C. J. Walker, misero a punto e commercializzarono prodotti per la cura dei capelli. Sebbene le due imprenditrici guadagnarono parecchio, non era il denaro, spiegano le autrici, a spingerle, quanto il desiderio di «fornire alle donne della propria razza gli strumenti per cambiare aspetto e quindi il corso della propria vita».

Byrd e Tharps affrontano poi i cambiamenti avvenuti negli anni ‘60 e ‘70 quando, durante la lotta per i diritti civili, i capelli afro, esibiti nel loro look naturale, divennero uno strumento di lotta e affermazione dell’identità black. E raccontano ancher la storia di Carolivia Herron, una scrittrice che nel 1997 pubblicò un libro per bambini intitolato Nappy Hair (che potremmo tradurre, molto approssimativamente, “capelli crespi”) in cui affrontava il tema con parole adatte ai più piccoli, e intorno a quale si creò un enorme dibattito.

Ovviamente, è impossibile dare qui un’idea completa di questo volume così fitto di informazioni e dati (e di cui, sebbene non esista un’edizione italiana, consigliamo la lettura a chiunque sia interessato alla storia afroamericana). Ma dato che Ayana Byrd si occupa da anni non solo di capelli, ma in generale della percezione del corpo da parte delle afroamericane (nel 2005 è stata coautrice di un altro libro, Naked, che conteneva testimonianze di donne nere, famose e non, sul rapporto con la propria bellezza), l’abbiamo intervistata.

Ovviamente, è impossibile dare qui un’idea completa di questo volume così fitto di informazioni e dati (e di cui, sebbene non esista un’edizione italiana, consigliamo la lettura a chiunque sia interessato alla storia afroamericana). Ma dato che Ayana Byrd si occupa da anni non solo di capelli, ma in generale della percezione del corpo da parte delle afroamericane (nel 2005 è stata coautrice di un altro libro, Naked, che conteneva testimonianze di donne nere, famose e non, sul rapporto con la propria bellezza), l’abbiamo intervistata.

Com’è cambiato, da quando Hair Story è uscito la prima volta nel 2001, il rapporto delle donne afroamericane con i propri capelli?

«Oggi abbiamo tantissime opzioni su come acconciarli. Ci sono molte più donne (a Hollywood, su Internet, per la strada) che li tengono al naturale. Portare le “weaves” (un tipo diffusissimo di extension che vengono “cucite” sui propri capelli intrecciati fittamente in modo da aderire alla testa, ndr), non è più un segreto vergognoso da nascondere. C’è sicuramente maggiore libertà di scelta e questo è molto bello! C’è anche stato un notevole miglioramento nella qualità dei prodotti cosmetici disponibili, soprattutto grazie al numero di imprenditrici afroamericane del settore, come Jane Carter o Lisa Price, fondatrice dell’azienda Carol’s Daughter».

Nel libro si esaminano le implicazioni politiche e sociologiche che i capelli hanno avuto nella storia degli afroamericani. Oggi, quali questioni vi sono legate?

«Continuiamo a confrontarci con molte delle vecchie questioni; in particolare, l’idea che i capelli “belli” siano quelli che hanno un aspetto “non africano”. Le donne stesse si dividono tra quelle che ritengono i capelli naturali “giusti” e quelli stirati “sbagliati”, e viceversa. Spero che un giorno la smetteremo e inizieremo a convincerci che tutti i capelli sono “giusti”».

Oggi tutte le donne, specialmente nei Paesi occidentali, fanno i conti con standard di bellezza irrealistici, imposti dalla pubblicità e dai media. La situazione delle afroamericane è diversa? E in che modo?

«È vero che tutte le donne del mondo sono soggette a ideali di bellezza restrittivi e impegnativi, proposti dalla società come “giusti”. Ma le afroamericane devono confrontarsi anche con l’idea della supremazia bianca, in base alla quale le donne con la pelle più chiara, i capelli più lisci, le labbra e il naso più piccoli, sono maggiormente meritevoli di certi privilegi nella vita. Questa attitudine mentale pervade tutti: chi decide quali persone assumere in un’azienda, chi dà in affitto una casa o la vende, chi insegna nelle scuole. Se l’idea è che “bianco è giusto”, allora gli effetti della dittatura della bellezza vanno decisamente oltre il semplice aspetto esteriore, perché possono avere una ripercussione negativa sulle opportunità lavorative e sociali delle donne nere, per non parlare della loro autostima. Il pensiero della supremazia bianca è pericoloso e finché non verrà smantellato, uomini e donne di tutte le razze saranno svantaggiati».

Il Washington Post ha pubblicato tempo fa un sondaggio in base al quale: «Quasi tre quarti delle donne nere dicono che questo è un buon momento per essere nere in America, perché il ruolo di Michelle Obama alla Casa Bianca ha alzato il loro profilo». È d’accordo?

«Non conosco questa ricerca, ma per quel che mi riguarda, io sono sempre stata felice di essere nera, quindi mi è difficile dire se questo è un momento particolarmente buono. Mi piace che le donne nere continuino a raggiungere obiettivi e dare alla società contribuiti artistici, sociali e di altro tipo. Sono felice che continuiamo a crearci delle opportunità ed eccellere in molti campi della vita… fino a diventare First Lady».

A proposito, quando qualcuno accusò Michelle Obama di avere un Lato B piuttosto pronunciato, lei prese posizione scrivendo: «In questo Paese c’è una lunga storia di bianchi che non mostrano adeguato rispetto per il corpo delle donne nere e lo svalutano. E questo episodio è in linea con la tradizione». Perché ritenne necessario fare quell’intervento?

«Perché le cose, oggi, funzionano ancora così! Prendiamo la cerimonia per i Grammy Awards che si è tenuta qualche settimana fa. Qualcuno ha ritenuto la performance di Beyoncé troppo sessuale. Ok, è un’opinione. Molte persone hanno considerato anche la performance di Miley Cyrus agli Mtv Awards troppo sessuale. Anche qui, ognuno può pensarla come vuole. La differenza è che, non solo in conversazioni private, ma anche sui giornali, Beyoncé è stata definita una “puttana”. Ma nessun media ha chiamato Miley Cyrus una “puttana”. Così, anche se Beyoncé, sul palco, ammiccava a suo marito (ha cantato con Jay-Z, ndr) e non al marito di un’altra come Miley Cyrus (che si è esibita con il cantante Robin Thicke, ndr), è stato ritenuto accettabile chiamarla “puttana”. Molto più frequentemente di quanto non accada alle americane di altre razze, le donne nere vengono insultate, umiliate e accusate di “ipersessualità”, di essere sessualmente più facili. Questo atteggiamento risale ai tempi della schiavitù, e persiste ancora oggi».

Nel suo libro Naked, la poetessa Ayana Mathis, che ha vissuto a Firenze, sostiene di essersi sentita molto più a proprio agio in Italia che negli Usa: «Immigrazione e differenza sono fenomeni nuovi, qui. Ovviamente è impossibile negare la presenza di stereotipi razziali e pregiudizi. La differenza cruciale è che le opinioni razziali si basano sulla curiosità e sull’ignoranza di una minoranza di persone, non su quattro secoli di oppressione sistematica». Concorda?

«Io ho vissuto a Firenze solamente per tre mesi, Ayana Mathis molto di più, anche se è rientrata negli Usa nel 2006. Ad ogni modo, nel periodo che io ho trascorso lì, mi sono confrontata con molti stereotipi razziali. Non era raro che entrassi in un negozio e i commessi non mi parlassero (anche se rivolgevano la parola agli altri clienti) e mi seguissero come se io avessi intenzione di rubare. Quasi sempre, non appena scoprivano che ero americana, cambiavano immediatamente atteggiamento. Molti mi dicevano, ridendo, che in un primo momento avevano pensato che fossi africana. E iniziavano a trattarmi come un essere umano, mentre prima mi vedevano come un possibile problema. È vero che in Europa non ci sono stati quattro secoli di oppressione sistematica com’è accaduto negli Usa nel periodo della schiavitù, ma trovo che nel vostro Continente esistano idee regressive, pericolose e dannose sul concetto di razza».

La scrittrice Taiye Selasi mi ha detto in un’intervista (Link: https://www.corrieredellemigrazioni.it/2013/11/20/taye-selasi-cancellare-le-ferite/ ) che ha lasciato gli Usa perché, qualora avesse dei figli, non vorrebbe farli crescere in un Paese che fa sentire i neri costantemente diversi e inferiori. Cosa ne pensa?

«Mi ponevo spesso questa domanda quando vivevo a Barcellona. Se avrò dei bambini, sarà molto importante che trascorrano parte della loro infanzia negli Usa: voglio che facciano esperienza della ricchezza e della bellezza della cultura afroamericana. È una cultura che non esiste in nessuna altra parte del mondo e sono contenta di farne parte. Gli Usa hanno moltissimi problemi razziali, ma basandomi sul tempo che ho trascorso in altri Paesi, il razzismo esiste dappertutto. Negli Usa c’è una tradizione artistica, culinaria e comunitaria che unisce tutti gli afroamericani e mi ha influenzato grandemente. E vorrò che i miei bambini la sperimentino. Allo stesso modo, sarà importante che i miei figli vedano il mondo. Io ho preso un aereo per la prima volta a 14 anni per andare in Belgio a studiare per un anno. In quell’anno ho visitato l’Europa. Vedere posti nuovi e conoscere nuove culture mi ha cambiato la vita. Voglio che i miei figli abbiano l’opportunità di sperimentare come si vive in luoghi che non offrono sensazioni e odori familiari, e che facciano amicizia e parlino con persone diverse da loro».

Gabriella Grasso